遺留分と遺留分侵害額請求

遺留分は、相続財産の一定割合について、法定相続人に最低限保証された取り分です。これはそもそもの所有者であった本人の遺言でも侵すことができません。

兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子・孫、親・祖父母)に遺留分が保証されています。

遺留分は、例えば遺言者が全ての財産を相続人以外の第三者に遺贈するとして亡くなった場合に、遺された配偶者や子が、その後の生活に困ってしまう場合もありうることを想定して、家族の保護を図ったものです。

そのため、一般的に遺言者の財産に頼って生活しているものでは無い、兄弟姉妹には遺留分はありません。

生前贈与や遺言によって、自分の財産は自由に処分できるのが原則ですが、この遺留分は侵すことができません。

ただし、遺留分を侵害する贈与や遺贈も、無効になるわけではなく、遺留分権利者が請求をした場合に、その権利者の遺留分を侵害した金額について、受遺者または受贈者が支払義務を負う事になります。

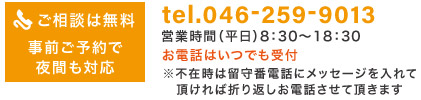

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。

遺留分についても、ご相談は無料です。

海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。

遺留分割合

相続財産の2分の1です。

ただし、親または祖父母のみが相続人である場合は3分の1です。

遺留分は、相続人それぞれについて、各々の法定相続分の割合で認められます。

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者は1/2×1/2=1/4、子はそれぞれ1/2×1/4=1/8ずつです。

遺留分の算定

各相続人の遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価格に、下記①②などの財産額を加え、負債を控除した額の、1/2(または1/3)に、さらに法定相続分割合をかけた額となります。

- 遺贈した財産

- 相続開始前の1年間に贈与した財産、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した財産

※相続法の改正

2019年7月1日施行の相続法改正で、上記2.について変更がありました。相続人以外の者が生前贈与を受けた場合は上記のままですが、相続人については「特別受益」となる生前贈与を受けた場合に、相続開始前の「10年間」の贈与財産が該当するものとなりました。

遺留分算定の例

例えば、相続人は奥様(A)と2人の子供(兄Bと弟C)、自宅土地建物(評価額3,000万)と預金200万円が相続財産 だとすると、

Aの遺留分 3200万×1/2×1/2=800万

Bの遺留分 3200万×1/2×1/2×1/2=400万

Cの遺留分 3200万×1/2×1/2×1/2=400万 となります。

もし、遺言書で全ての財産を、同居して面倒をみてくれているBに相続させるとしていた場合に、Cが遺留分を請求してくれば、BはCに400万円を支払わなければなりません。

預金200万円を支払いに充て、残りの200万円は、Bが用意できなければ、自宅を売らざるを得なくなるかもしれません。

事前の遺留分対策について

遺言書の記載内容については遺留分も考慮して

上記例の場合に、自宅を売却せざるを得なくなるのを防ぐため、遺言書を作る際に、遺留分についても考慮しておく必要があります。

自分の子に限って大丈夫だとお考えでも、上記例のC も家族であるが故、遺言書で全く自分に触れられていないと、やはり心情を悪くするかもしれません。

もし、たとえ遺留分には満たない金額でも、いくらかを C に相続させるとしておき、さらにそのうえで付言事項で B に多く相続させる気持ちを記載しておくことで、遺留分をめぐる紛争を回避できる可能性は十分にあります。

生命保険の活用

また、遺言書の作成と同時に、Bを受取人として400万円の生命保険に加入するという方法がひとつあります。

400万円の死亡保険金は、Bに直接支払われるため、相続財産とはなりません。

相続税との関係では、みなし相続財産として課税の対象となりますが(相続人3人だと1,500万円までは非課税です)、あくまで相続財産ではありませんので、保険金を受け取るのにAやCの印鑑が必要になる様な事はなく、Bだけで手続きできます。

もしCから遺留分請求があった場合は、この400万円を支払いに充てられることで、不安なく自宅土地建物の相続手続きをすることができます。

遺留分侵害額請求

① 請求権の行使とその効果

2019年7月1日施行された相続法改正により、これまで「遺留分減殺請求」とされていた請求権が「遺留分侵害額請求」に変更されました。

改正前は、遺贈や贈与によって、自己の遺留分を侵害された遺留分権利者は、侵害された部分を回復させる限度で、減殺請求をして、遺贈や贈与の効力自体を失わせることができました。そのため現物返還が原則になり、例えばいったん贈与で相続人の一人の名義になっていた不動産は、遺留分減殺請求により、遺留分侵害の割合だけ、遺留分減殺請求者に帰属し、共有状態になるものとされていました。

しかし実際は、遺留分権利者としても、現物として不動産の持分のみを返還されるよりも金銭返還を望み、共有関係になるとするのは、両当事者にとって煩雑でしかない場合が多い事、特定の財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する事などから、改正後は、「遺留分侵害額請求」という金銭支払い請求権としました。

遺留分権利者からの請求により、遺贈や贈与の効力は失われず、ただ遺留分を侵害する額を算定したうえで、その額の金銭支払いを、受遺者や受贈者に対して請求できるものとしたのです。

なお「遺留分が侵害された」とは、その相続人が現に受けた相続財産額が、算定した遺留分額に足りない場合をいいます。

② 遺留分減殺請求権の消滅時効

民法は、「遺留分侵害額の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。」(1048条)としています。

この「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、単にその贈与や遺贈がなされた事実を知ったというだけではなく、その贈与や遺贈によって自分の遺留分額が侵害され、遺留分侵害額殺請求の対象となるということまで認識している必要があるとされています。